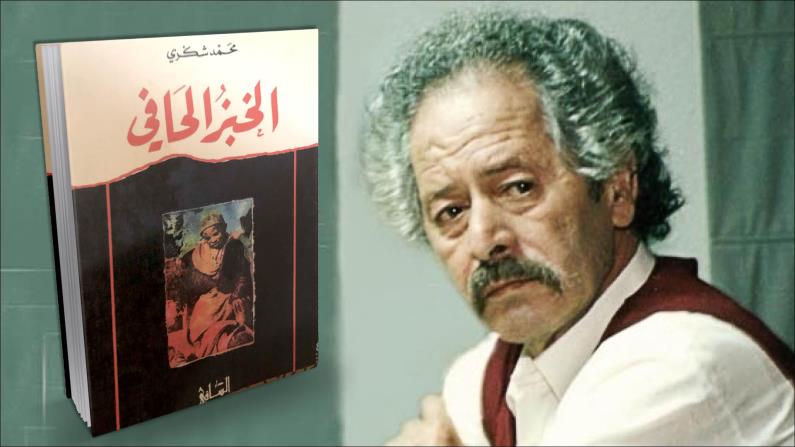

في ركن “أسماء لا تُنسى”، محمد شكري هو الاسم الذي يُكتب بالحروف المتمردة، الصادقة، الحارقة… تمامًا كما كتب هو ذاته.

محمد شكري… أن يكتب الهامش سيرة المركز

ليس من السهل أن تكتب عن محمد شكري دون أن تشعر برجفة ما. فهو ليس مجرد كاتب مغربي؛ إنه ظاهرة أدبية وإنسانية اختصرت مأساة الهامش، ورفعتها إلى مستوى الفن. رجل قادم من قاع البؤس، يحمل في جيبه حجر الطفولة المشروخة، ولسانًا جريئًا لم يعرف التجميل، ولا المجاملة.

ولد شكري في بيئة معدمة، هرب صغيرًا من تعنيف الأب ليعيش مشرّدًا في أزقة طنجة، متشربًا لغة الشارع قبل أن يتعلم أبجديات القراءة والكتابة في العشرين من عمره. لكن المفارقة أن هذا المتأخر في تعلُّم الحرف، صار من أجرأ من كتب به، كاشفًا المستور، وكاسرًا للتابوهات.

روايته الخبز الحافي ليست فقط سيرة ذاتية، بل وثيقة صادمة عن مغرب الهامش: عن العنف، والجوع، والجنس، والقسوة. كتبها بجرأة جعلتها ممنوعة لسنوات، لكنها حين نُشرت أحدثت دوياً في الأوساط الأدبية العربية والعالمية. ترجمها بول بولز إلى الإنجليزية، فصارت الرواية المغربية الأولى التي تدخل العالمية بهذا الزخم.

لكن شكري لم يكن فقط “كاتب الفضائح” كما اتُّهِم ظلماً. كان صادقًا حد الفضيحة. كتب كما عاش، بشراسة ووضوح. لم يهادن، ولم يتزلف. أصدقاؤه من الكتاب العالميين – بول بولز، جان جنيه، وليام بوروز – رأوا فيه مرآة للصدق القاسي، والواقعية الجارحة.

في أدب السيرة، قليلون هم من كتبوا حياتهم كما هي، بلا أقنعة، ولا رتوش. محمد شكري واحد من هؤلاء القلائل. بل لعله الأجرأ. من قاع القاع صعد، لا كمن يتسلق سلّمًا، بل كمن يحفر طريقه بأظافره، وسط جدرانٍ من العنف والفقر واليُتم. لم يطلب الشفقة، ولم يدّع البطولة. فقط كتب. كتب لكي لا يجن. كتب لكي يترك ندبته في هذا العالم.

ولد ليُنسى… فصار اسماً لا يُنسى

وُلد محمد شكري سنة 1935 في بني شيكر قرب الناظور، لكنه ما لبث أن انتقل مع أسرته إلى تطوان ثم إلى طنجة، هاربًا من قبضة أبٍ عنيف، ومن فقرٍ قاتل. ترك المدرسة صغيرًا، وعاش سنوات من التشرد، يتسكع في الأزقة، يقتات من الفتات، ينام في الحانات، ويصادق عاملات الجنس واللصوص. كانت الحياة تضربه، وكان يردّ عليها بجرعة إضافية من العناد.

في العشرين من عمره، قرر أن يتعلم القراءة والكتابة. قرار بدا ساذجًا في نظر المحيطين به، لكن شكري لم يكن مثلهم. في غضون سنوات قليلة، صار يكتب. لا ليُعجب، بل ليشهد. ليكتب ما عاشه، وما رآه في قاع المدن، في عتمة النفوس، في صراخ الأطفال الجائعين.

الخبز الحافي… رواية بوجه مكشوف

حين نُشرت روايته الخبز الحافي، أثارت عاصفة. الرواية سيرة ذاتية لكنها ليست ككل السير. لا مجاز فيها، ولا تمجيد. فقط وقائع صادمة: عن الجوع الجنسي، عن العنف الأسري، عن طفولة مسروقة، عن مدينة تنهش أبناءها. منعت الرواية في المغرب لعقود، لكنها تُرجمت إلى أكثر من 30 لغة، وصار اسم محمد شكري مقترنًا بالكتابة التي تفضح، لا التي تُطرب.

عداء دائم مع السلطة

كان محمد شكري من الكُتّاب القلائل الذين لم يُهادنوا السلطة، ولا تحوّلوا إلى أدوات تبرير أو صمت. عاش على الهامش، وبقي وفيًّا له. لم يُكَرَّم في حياته التكريم الذي يليق بمكانته، بل عانى التهميش، وتم تجاهله رسميًا. سُئل مرة: “لماذا لا تُستدعى للمهرجانات الرسمية؟”، فأجاب: “أنا أكتب أدبًا لا يحبّه المخزن”.

الأدب الفرنسي وسؤال التأثير

كان شكري قارئًا نهمًا، ومتأثرًا بالتيارات العالمية، خاصة الأدب الفرنسي. أحب سارتر، وكامي، وجينيه. لكن علاقته الأعمق كانت مع الأدباء المنبوذين: أولئك الذين كتبوا بدمهم، لا بحبرهم. أحب جان جينيه حد التقديس، وكتب عنه نصوصًا دقيقة وصادمة في آنٍ. لم يكن تلميذًا للأدب الفرنسي، بل ندًّا يكتب بلغته الخاصة، عن عالم لم يروه من قبل.

منحته طنجة فرصة الالتقاء بكبار الكُتّاب العالميين ممن اختاروا المغرب منفى لهم. كان رفيقًا لبول بولز، وصديقًا لوليم بوروز، وجليسًا لجان جينيه. لكنه لم يكن تابعًا لأحد. ظل وفيًا للغته، لروحه، لفوضاه التي صارت علامة مسجلة باسمه.

حين مات… تنفّس البعض الصعداء

رحل محمد شكري في 2003، بصمت لا يليق بضجيجه. بعض الجهات الرسمية تنفست الصعداء، إذ لم يعد هناك من يحرجها بلغة وقحة. لكن شكري لم يمت. بقي في كتبه، في سطوره التي لا تموت. بقي في كل من يحلم أن يكتب نفسه، لا ما يُطلب منه.

رحل شكري، لكنه لم يرحل فعلاً. بقي صوته في شوارع طنجة، وفي وجوه البسطاء، وفي كل نص حر يرفض التزييف.