بسمة نسائية / أسماء لا تنسى

في المشهد الفكري العربي، قلما نجد من اجترح مسارًا تحليليًا متماسكًا يربط بين النفس والسياسة، بين القهر الاجتماعي والاضطراب النفسي، كما فعل الدكتور مصطفى حجازي. فالرجل لم يكتب عن الإنسان العربي من برج عاجي، بل اقتحم أعماق الذات المقهورة، باحثًا عن المفاتيح النفسية التي تُعيد إنتاج واقع الاستبداد والتبعية، جيلًا بعد جيل.

سيكولوجية القهر: قراءة في نفسية الإنسان العربي

في كتابه المرجعي “سيكولوجية الإنسان المقهور” (1976)، قدّم مصطفى حجازي تشريحًا دقيقًا لحالة الإنسان العربي الذي يعيش تحت وطأة القهر السياسي، الاجتماعي، والاقتصادي. لا ينظر حجازي إلى القهر باعتباره مجرد عنف خارجي تمارسه الأنظمة أو المؤسسات، بل يراه بنية داخلية تتغلغل في النفس، وتنتج أنماطًا من التفكير والسلوك تثبّت واقع التخلف.

ينطلق حجازي من فرضية مفادها أن المقهور، رغم مظلوميته الظاهرة، قد يتحول إلى مستبد صغير داخل مجاله الخاص، في الأسرة أو العمل أو الشارع. وهو ما يُفسّر ذلك التناوب الغريب بين الخضوع والعنف، بين الاستكانة للسلطة وممارسة السلطة على من هم أضعف.

ثلاثية القهر: الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي

قسّم حجازي القهر إلى ثلاث مستويات:

القهر الاقتصادي: حيث يُجرَّد الإنسان من فرص العمل الكريم، ويُحاصر في دائرة الفقر.

القهر الاجتماعي: حيث تُفرض عليه أدوار ومواقع لا يملك تغييرها.

القهر الثقافي: حين تُصادر منه أدوات التفكير الحر، وتُفرض عليه قوالب ذهنية تُقدّس الخضوع وتُجرّم الاختلاف.

نتيجة لذلك، تتكوّن شخصية تعاني من الازدواجية، عاجزة لكنها حاقدة، خائفة لكنها عدوانية، منهزمة لكنها تتطلع للانتقام. ويتجلى هذا التوتر الداخلي في أشكال عديدة، أبرزها العنف الموجّه للذات، الانطواء، الإدمان، وتبجيل المستبد.

من التحليل النفسي إلى السوسيولوجيا النقدية

لا يمكن فهم أهمية فكر مصطفى حجازي إلا في ضوء تحوله من عالم نفس إلى سوسيولوجي نقدي بامتياز. فقد استطاع أن يُوفّق بين أدوات التحليل النفسي وفهم البنى الاجتماعية والسياسية، ليضع تصورًا متكاملاً لكيفية تشكّل الإنسان في بيئة القمع.

هذا التكامل جعله أقرب إلى مفكرين عالميين من قبيل:

. فرانز فانون: الذي حلّل نفسية المستعمَر والمستعمِر.

باولو فريري: الذي دعا إلى “تعليم المقهورين” من خلال وعيهم بذاتهم وواقعهم.

لكن تميّز حجازي يكمن في كونه ابن المنطقة وتجربتها، لا يُسقط نظريات غربية على واقع عربي، بل يُنقّب في صميم الذات الجماعية العربية، واضعًا يده على الجرح.

بين الإنسان المقهور والإنسان المهدور

باولو فريري:

أتبَع حجازي عمله الأول بكتاب ثانٍ لا يقل أهمية: “الإنسان المهدور”، حيث وسّع نطاق التحليل ليشمل مفهوم “الهدر” كصيغة أخطر من القهر، إذ لا يكتفي بتجريد الإنسان من حريته، بل يُنكر عليه حتى قيمته.

الهدر، في هذا السياق، يتجلى في:

هدر الكرامة: حين يُعامل الإنسان كأداة لا كغاية.

هدر المعنى: حين يغيب الهدف من الحياة والعمل والتعليم.

هدر الطاقة الإنسانية: حين يُهمّش الإبداع والمبادرة.

هكذا يتحوّل المجتمع إلى فضاء خانق، لا يكتفي بقمع الفرد بل يجعله يُمارس القمع على نفسه، في دورة جهنمية لا تنكسر إلا عبر الوعي.

نقد وتثمين: نحو قراءة مركّبة

رغم القيمة الفكرية العالية لأعماله، لم يسلم حجازي من النقد، خاصة بسبب التعميم المفرط أحيانًا في توصيف الشخصية العربية، أو بسبب قلة المداخل التطبيقية التي تترجم نظرياته إلى برامج تغيير ملموسة. لكن رغم هذه الملاحظات، يبقى تأثيره حاضرًا بقوة في برامج التربية النفسية، والمناهج الجامعية، وكتابات الباحثين العرب في علم النفس والسوسيولوجيا.

لقد أعاد مصطفى حجازي الاعتبار للذات المقهورة، لا ليُعزّز إحساسها بالضحية، بل ليُحرّضها على تجاوز قهرها، والتصالح مع إنسانيتها، في مسار تحرري يبدأ من الداخل ولا يكتمل إلا بالتغيير المجتمعي الجذري.

ختامًا: دعوة لإعادة القراءة

في زمن تتجدّد فيه أشكال القهر وتتشقّق فيه الهويات، يبدو من الضروري العودة إلى فكر مصطفى حجازي، لا كمجرد مرجع أكاديمي، بل كأداة لفهم آليات الاستلاب الحديثة، ولطرح أسئلة جديدة حول الإنسان العربي اليوم:

هل ما زلنا نعيش نفس ملامح “الإنسان المقهور”؟

أم أننا بصدد تشكّل نمط جديد من “الإنسان المؤتمت”؟

وما السبيل إلى التحرر من قهر لا يُرى لكنه يُحكم قبضته على أعماقنا؟

لقد ترك لنا مصطفى حجازي نصوصًا لا تُنسى، ليس لأنها تتحدث عنّا، بل لأنها تطالبنا بأن نُغيّر أنفسنا لنُغيّر ما بنا.

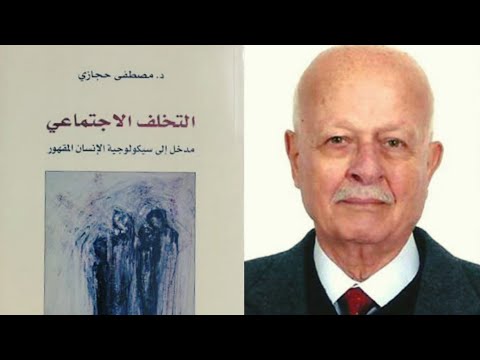

نبذة مختصرة عن الدكتور مصطفى حجازي مصطفى حجازي:

هو مفكر وأستاذ جامعي لبناني، يُعد من أبرز الأسماء في مجال علم النفس الاجتماعي والسوسيولوجيا النقدية في العالم العربي. وُلد في لبنان عام 1936 ورحل في أكتوبر 2024.

درّس في جامعات عربية وغربية، من بينها جامعة بيروت العربية وجامعة الرباط بالمغرب.

عرفه القرّاء العرب من خلال كتبه الرائدة التي حلّل فيها نفسية الإنسان العربي في ظل القهر الاجتماعي والسياسي، أبرزها:

“سيكولوجية الإنسان المقهور” (1976): يُعد من أهم المراجع التي قاربت موضوع الاستلاب والقهر في المجتمعات العربية من زاوية نفسية-اجتماعية.

“الإنسان المهدور”: توسّع فيه بتحليل ظاهرة الهدر الإنساني، لا من حيث القهر فقط، بل من حيث إلغاء الكرامة والمعنى والقدرة على الفعل.

تميّز حجازي بأسلوبه الذي يدمج بين التحليل النفسي العميق والنقد الاجتماعي الحاد، وكان من أوائل المفكرين الذين دعوا إلى تحرير الإنسان العربي من الداخل، عبر وعيه بذاته وبآليات الاستلاب التي تحكمه.

ترك بصمة قوية في مجالات التربية، وعلم النفس، والنهضة الفكرية العربية، وظلّ صوته حاضرًا في كل نقاش حول التحول الديمقراطي، وتحرير الوعي الجمعي من الخوف والخضوع.

أسماء وردت في المقال:

فرانز فانون: طبيب ومناضل وفيلسوف فرنسي جزائري (1925–1961). انضم إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكتب عن قضايا الاستعمار وإنهائه، ونظّر لثورة الشعوب وتفكيك الاستلاب الذي يسببه الاستعمار لضحاياه. كان فانون من أبرز مفكري مناهضة الاستعمار في فرنسا والجزائر. التقى بسارتر في منتصف عام 1961، ووافق الأخير على كتابة مقدمة كتابه الأخير “معذبو الأرض”، وذلك قبل وفاة فانون بأشهر قليلة.

باولو فريري: مفكر ومربٍّ برازيلي (1921–1997)، أحدثت أعماله ثورة في الفكر العالمي حول التعليم. اشتهر بكتابه “تربية المضطهدين”، الذي يُعيد فيه تصور التعليم كعمل تحريري تعاوني، بدلًا من نقل المعرفة بشكل سلطوي.