بقلم: عبد الرفيع حمضي

“هذا النص نشرته في نهاية يناير 2024 أعيد نشره بطلب من بعض الأصدقاء بمناسبة الندوة الدولية التي احتضنتها العاصمة الرباط حول العدالة الانتقالية ”

تساءل الاستاذ حسن أوريد – في مقاله التقديمي للملف الذي اعدته مجلة زمان في عددها الاخير، (يناير) الذي اختار له أصحابه عنوان “العفو عند المغاربة” – حول تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة – وقال: هل هناك مصالحة بدون حقيقة؟ وهل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة إجراء مرحلي أم حقا، فلسفة ومنظومة عمل؟

يمكن الجزم ان هذا التساؤل رافق هذه الالية الوطنية الجديدة للعدالة الانتقالية ببلادنا حتى وهي لازالت فكرة يلتف حولها ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ومعهم المدافعين على حقوق الانسان وكل الديمقراطيين، قبل أن تتحول إلى توصية وبعدها إلى كيان قائم الذات وعمل ميدانى ملموس.

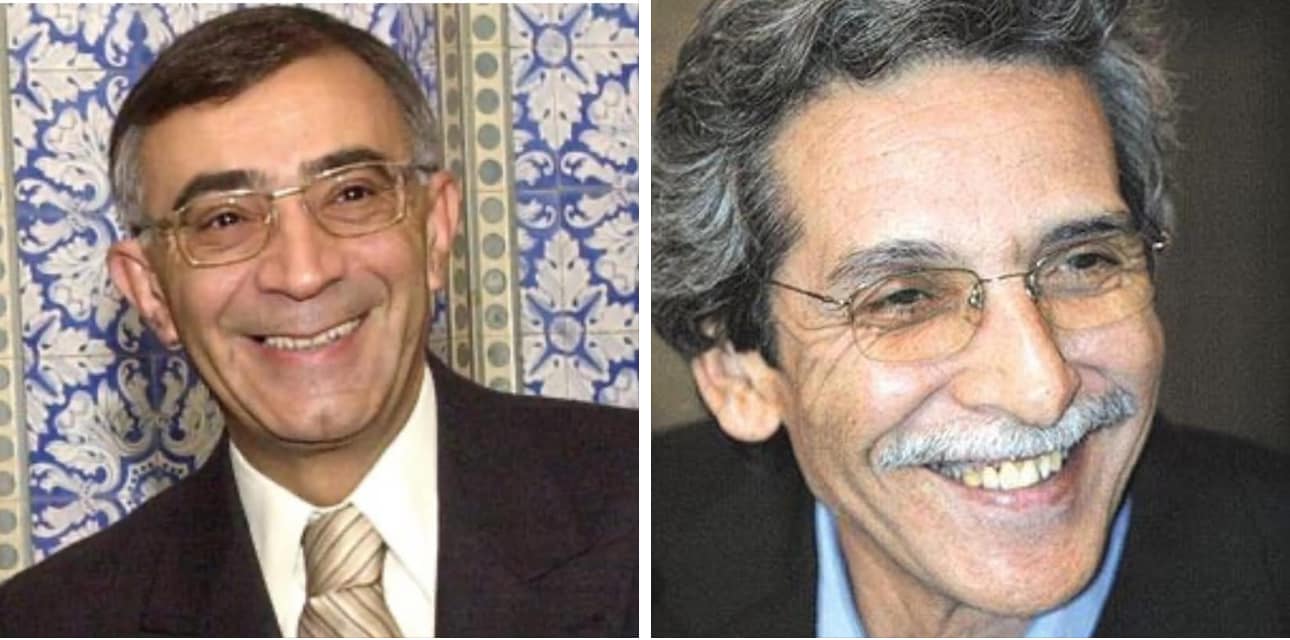

ولعل المرحوم احمد شوقي بنيوب، الذي تولى باسم فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدفاع عن مشروع توصية إحداث الهيئة، وذلك قبل عشرين سنة في دورة للجمعية العمومية ترأسها الاستاذ عمر عزيمان رئيس المجلس.

شوقي نفسه ومعه الاستاذ امبارك بودرقة اللذان خصصا الكتاب الاول من مؤلفهما المشترك “كذالك كان..” للإجابة وللرد على نفس السؤال لكنه صِيغَ على الشكل التالي:

“أكانت توصية هيأت الإنصاف والمصالحة “مسرحية” أفتى بها النظام السياسي، ام انها نتيجة مخاض”؟

وإذا كان السؤال هو نفس سؤال الاستاذ اوريد، فإن الاختلاف يبقى جوهريا في موقع أصحابه وفي زمن طرحه.

فتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة كممارسة منفردة في المجال العربي والمتوسطي، جاءت في لحظة تاريخية انتصرت فيها إرادة الدولة العليا بعزيمة، على نفسها. وانتصر فيها النسيج الحقوقي والسياسي والديمقراطي بشجاعة على تردده وشكوكه. وهما معا وعينهما على المستقبل، واجها الماضي بأمكنته الشاهدة على ما وقع وضحاياه المعلومة منهم قبورهم والمجهولة منها.

فهل 20 سنة من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها التي لم تستكمل عملها لحد الان، كافية لتقييم التجربة وإصدار الأحكام عليها كفلسفة ومنظومة عمل رغم محدودية البعد التاريخي والمسافة الزمنية الضرورية الفاصلة مع الحدث؟

أم أن اللحظة، هي فقط هي لتقييم المنجز بالمقارنة مع إعلان النوايا عند التأسيس؟

ففيما يتعلق بالبحث على الحقيقة ما بين 1956 و1999 فيحسب لهذه الالية، أنها سلطت الأضواء على مجمل الملفات، ومناطق الظل، حتى وإن كانت ليست دائما تلك الاضواء كاشفة، لكنها تبقى كافية لفهم ما جرى في السياق المغربي.

وهو مالم تستطع أن تقوم به لا اسبانيا ولا البرتغال ولا اليونان، بعد انهيار انظمتهم الديكتاتورية.

اما فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر الفردي، فبعد صرف الحقوق المالية للضحايا وذويهم مع اتخاد إجراءات اعادة إدماجهم المهني ;الاجتماعي وتأهيلهم الصحي مع استحضار كل الانتقادات وعدم الرضى الفردي، فسيكون جلدا مرضيا للذات تقزيم عمل الهيأة في هذا الجانب.

فمن داخل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات التي قضيت بها خمس سنوات، أؤكد أن تغليب المصلحة الفضلى للضحية أو الضحية المفترضة في بعض الاحيان أو المجموعات كانت هي المؤطرة لعمل اللجنة ونبراسها.

وإذا كنت لا استحسن الحديث عن ارقام المستفيدين المقدرة بالآلاف والمبالغ المدفوعة بالملاييير، لان لا شئ يعوض الكرامة التي اهدرت والعمر الذي فنى. لكن يمكن لي في هذا المجال الجزم أن هذه التجربة – التي قال عنها كوفي عنان الامين العام للأمم المتحدة حينها، إنها إحدى التجارب الخمس الرائدة في العالم، وبإنها لم تتجاوزها تجربة اخرى في المبلغ الإجمالي الذي رصد للضحايا،.لا بالشيلي ولا بالأرجنتين ولا بجنوب افريقيا، باختلاف الظروف والسياقات.

أما أهم إنجاز في هذه التجربة فهو ادماج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في أسمى وثيقة تعبر على إرادة الامة، دستور 2011.

ليبقى السؤال هل هذه الحصيلة وغيرها كافية لضمان عدم تكرار ما حصل؟

استحضر هنا مع الدكتور أمحمد مالكي ما قاله الاستاذ عبد الله العروي حول المراحل الثلاث للحرية، ففي الاولى نرفعها شعارا نطالب بها وفي الثانية نتمثلها ونستوعبها وفي المرحلة الثالثة نمارسها ونختبرها.

وهذه هي المرحلة التي يحصل فيها التدافع ويستمر، بين قوة تريد السير بالحرية وحقوق الانسان إلى الأمام لتنتج كل أثاراها لتصبح ثقافة مجتمعية وقوة تصر على الفرملة وتحاول الرجوع إلى الخلف.

ومما لا شك فيه أن يقظة المجتمع بنسيجه المدني ونخبه الديمقراطية، وما أكثرهم داخل دواليب الدولة وخارجها هي التأمين الوحيد لضمان عدم تكرار ما حدث، ولجعل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة فلسفة ومنظومة عمل.

وفي الأخير يبقى في تقديري المتواضع جواب الاستاذ حسن أوريد في نفس المقال، واختزاله لهذه التجربة الحضارية رغم تعثرها هنا وهناك في مجرد “اجراء مرحلي” فيه كثير من الاختزال.